在科学家们研究人类种群的DNA时,他们发现了一件令人惊讶的事实:尽管每个人身上都携带着一些突变位点,但并没有什么人像统计学所预测的那样显现出了大规模的DNA突变。这些预测中的突变个体的缺席对一种理论提供了支持:有害突变和性行为的进化意义是相互影响的。

人类,作为尚未出现数量锐减征兆的物种,却拥有着出奇高的基因突变率。我们每个人出生时都携带着父母所没有的大约70处新的基因错误。这比粘液菌或细菌中的突变情况还要厉害。变异很有可能会降低个体的健康状况,这种雪崩式的变异如果在我们繁衍的每一代中都大量涌现,对人类将是致命打击。不过,我们尚未灭绝这一事实,说明长久以来人类对剔除基因垃圾自有办法。最近发表在《科学》杂志上的一篇新论文提出的证据表示,答案或许与另一个无比美妙的过程有关——性。

该论文的主要作者之一,密歇根大学的生物学家阿列克谢 · 孔德拉绍夫(Alexey Kondrashov)在过去的30多年里一直在研究生物种群如何去除有害变异——这是比想象中还要复杂的难题。自然选择的一种模式是,它逐一作用于每个突变:遗传这个,淘汰那个。然而在另一种模式中,这些突变的命运是紧密相连的,这就是群体遗传学家们所说的协同上位性,或缩小上位性。当某种突变使得其他突变产生的影响恶化时,该现象很可能发生:例如,有一处缺陷的系统尚可勉强运行,但是第二处或第三处缺陷出现的时候系统就会崩溃。按照这种思路,拥有更多基因变异的个体,其恶化的形式与其说是累加递增,不如说更像是指数飙升。

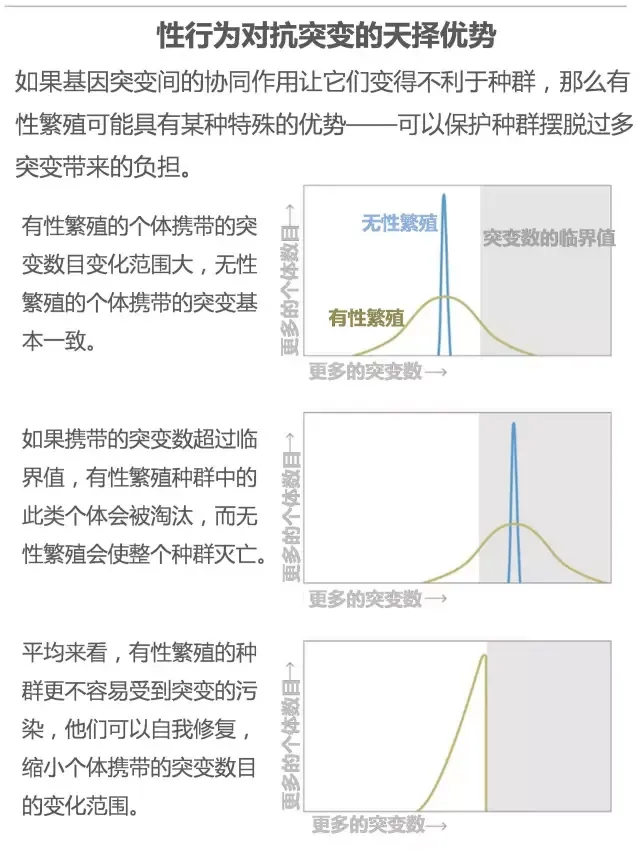

孔德拉绍夫和其他研究人员认为,这些预测说明人类和其他易突变的多细胞生物拥有一条逃生通道,让他们能逃离由迅速累积的错误构成的陷阱:如果一个种群中恶性的基因错误数量不断增多,自然选择会将大多数基因错误打包清理出基因组。在有性繁殖的生物中,因为每个亲本的突变能够随机重组到相同的染色体上,所以对有害突变的协同消除能更快地被执行。

孔德拉绍夫还运用理论研究调查了协同上位性产生的影响。其他研究人员已经采用实验路线,试图发现在现实生活中基因突变是否能够通过这种方式相互影响。然而这些实验结果并不一致,大概是因为这些影响不需要太大,就可以使一个种群免于灭亡。

但是,现在孔德拉绍夫和他的论文合作者归纳出了一个统计案例:在将近2000名人类被试的基因组和300只野生果蝇的基因组中,他们发现基因突变之间的相互影响一直在悄无声息地作用于人类和其他生物。哈佛医学院的系统生物学博士生迈沙阿尔 · 苏海尔(Mashaal Sohail)和他的团队也开展了类似的研究:首先,根据物种突变率和其他因素,他们计算了人类和果蝇种群的突变分布在没有清除作用的条件下应该呈现的情况——例如,在拥有一定数量个体的种群中,应该会出现100,50,或是30个突变。随后,苏海尔团队转向基因组数据,寻找现实世界人口中的突变分布情况。

他们发现携带大量危险突变的个体数量明显比预期要少得多。“他们(危险突变个体)从种群中消失了。”瓦格宁根大学进化遗传学家阿尔杨 · 德 · 维瑟(Arjan de Visser) 虽然没有参加这项工作,但是他仍表示:“这意味着在自然选择的最后关头,人类仍会携带很多有害突变,但是强大的选择机制会剔除那些个体”。这一观察结果非常符合突变相互影响时所呈现的状况。

这些结果也为我们敲响了警钟。孔德拉绍夫和另一位论文主要作者,哈佛大学医学院计算遗传学家沙米尔 · 苏尼亚耶夫(Shamil Sunyaev)强调,携带较小危害性突变的个体数量似乎并没有任何缩减。苏尼亚耶夫说道:“在整个基因组中,虽然那些会造成绝对危害的突变数量确实减少了,但是我们并没有看到这类小危害性突变的减少。”此外,研究团队期望继续研究那些基因组中不具备编码蛋白质功能的部分,并且尝试从这些DNA的突变结果中获得更好的数据。这能够让他们再次进行统计学测试,证明突变之间的相互作用实际上发生的更为广泛。

不过这些证据和想法依然非常直接和精妙。并未参与此项研究的爱丁堡大学进化遗传学家布莱恩 · 查尔斯沃夫(Brian Charlesworth)对此表示肯定:“从生物学的角度来说,我一直觉得这个想法很有吸引力。试想一下有人被锤子锤中脑袋的情况——刚开始的一两下可能还不会致命,但是继续打下去那人总会被打死的。”对于新研究,他认为:“这真的是我们首次根据自然种群中发生的事实得到的证据。”

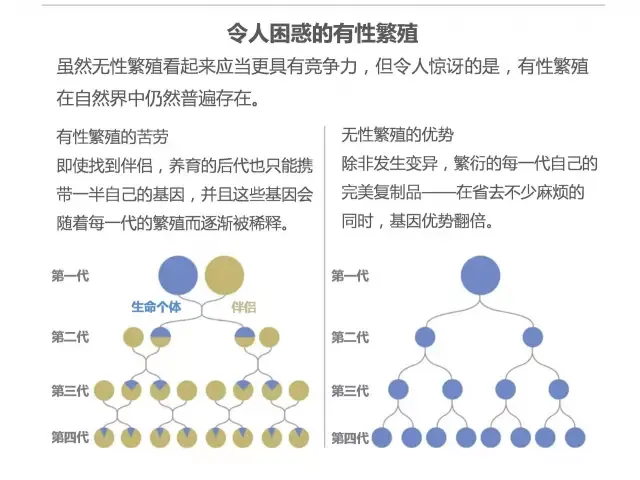

或许这项发现最有有趣的推论是,它可能有助于解释有性生殖为何经久不衰。在群体遗传遗传学家眼中,有性生殖实在很难被划归为一种理想的进化策略。作为具有两性之分的生命体,即便你的人生进展顺利——成功找到接受你的伴侣,成功怀上孩子——你也只能把自己一半的基因传给下一代。但假如你是无性繁殖的生命体,繁衍后代就是在完美地复制自己,在享受双倍利益的同时还免去不少麻烦。然而,有性生殖仍然被保持了下来。

从进化的角度上来说,性是具有可取之处的,因为它能够以无穷无尽的组合方式将父母双方的基因混合在一起。除非你有个同卵双胞胎的兄弟姐妹,否则你所有的兄弟姐妹都不会和你有一模一样的基因。加之你自己的每一个精子或卵细胞带有的是自身基因的混合物,所以你的孩子们不会得到相同的基因。有性繁殖为自然选择提供了更广阔的操作空间,使之能够根据当下的具体情况调整生命个体的癖好、能力、形态和大小。

当真正的遗传灾害能够被有效地避免时,这种混合组合所带来的好处可能会超过它造成的消耗——这就是这种新模式派上用场的地方。托有性生殖的福,当危险的突变碰巧被分配到同一个个体身上,它们能被打包在一起从种群中剔除。那个携带不良突变的不幸“个体”可能是一颗不够强壮的精子,游不到卵细胞那去;或是一个不够健康以至于无法繁衍后代的生物体。无论是哪种方式,有害突变的组合将从种群中退出,永远不会继续传递。

这一大堆通过有性生殖聚集在一起的麻烦问题会被一次性解决——它们之间的联系促成了它们注定要被淘汰出基因库的命运。

将近三十年前,孔德拉绍夫还是一位苏联科学家,他向《自然》提交了一篇论文,指出这种过程(现在被称为确定性突变假说)能够为性行为正名。他在论文中提出了这样的思考:“被消除的(遗传图谱)可能包含许多突变,因此消除它们可能会给有性繁殖种群带来巨大的优势。”但在无性繁殖的种群中,由于成员们都拥有相同的遗传基因,如果不杀死所有个体,自然选择的进化方式是无法快速消除那些不良突变的。

在莫斯科附近的夏季研究基地,孔德拉绍夫表示他希望看到更多验证突变之间相互作用的实验。“在从更多的物种中得到验证之前,我并不敢说我们有什么新的发现,”他平淡地说,“但除此之外我也想不到任何其他的解释。”接下来,他计划培养一批被精心控制过的果蝇群体,其中个体之间的遗传变异从一开始就是已知的。孔德拉绍夫打算让这群果蝇接受选择实验——随着时间推移,它们在变化过程中的细节能够被更精确地观察到。

此外,德 · 维瑟指出,研究团队使用的统计测试应该适用于任何群体,让研究员根据基本信息就能着手研究。 其他科学家也能相对直接地使用这些统计数据,从而可以探索其他人类或动物种群中的类似的相互作用。

可以说,在现代医学和农业飞速发展的时代,我们人类以某种方式逃脱了自然选择的掌控。但是,这一窥探进人类基因组突变图景的研究告诉我们,尽管人口蓬勃壮大,但自然选择仍可能在不经意间起着作用。那些缺失的突变,以及那些位于突变分布顶端的空白,可能正是自然选择在我们的DNA上留下的指纹。

作者 Veronique Greenland

翻译 许黎珊

审校 刘思婕

编辑 魏潇

原文链接:

https://www.quantamagazine.org/missing-mutations-suggest-a-reason-for-sex-20170713/