来源:知识分子微信公众号

编者按:

7月21日,多位华人科学家领衔的团队,在当天出版的《科学》杂志上发表论文,报告首次发现了被称为“天使粒子”的马约拉纳费米子的存在证据,引发了公众的极大关注。

马约拉纳费米子的性质十分特殊,是一类反粒子就是其本身的费米子。此次成果发布后,多位物理学家在媒体报道中纷纷发表评论,但说法不一。这次实验是发现了80年前意大利理论物理学家马约拉纳预言并以其名字命名的马约拉纳费米子,还是马约拉纳准费米子?它是高能物理概念中的基本粒子,还是凝聚态物理中的准粒子?相关报道引发了科学家们的认真讨论。

8月4日,《知识分子》编辑部收到论文作者之一、斯坦福大学教授张首晟的来稿,回应相关讨论。与此同时,我们也邀请到论文作者之一、加利福尼亚大学洛杉矶分校教授王康隆,以及麻省理工学院教授文小刚、中国科学院物理研究所研究员戴希就此发表评论。其中王康隆教授对张首晟教授文章中关于该项实验工作实际贡献的叙述提出异议。我们了解到还有其他物理学家在科学上有不同意见,欢迎他们参与讨论。希望此次科学、严谨的学术讨论,对公众和科学界同行理解基本的物理问题和这项工作本身有所帮助。

粒子—准粒子的相对性原理:张首晟就手性马约拉纳费米子的发现答网友问

斯坦福大学教授、清华大学教授张首晟。本人供图。

斯坦福大学教授、清华大学教授张首晟。本人供图。手性马约拉纳费米子的发现(Science 357, 294 (2017))引起了广泛的公众兴趣,同时也引出了一些科学问题。理论预言与科学实验使得科学进步; 同样, 科学讨论与客观辩论也能使真理越辩越明。因此,我回答一些科学问题。

粒子—准粒子的相对性原理:爱因斯坦的狭义相对论表明时间不是绝对的;两个观察者观察两个事件之间的时间差取决于他们之间的相对速度。类似地,粒子与准粒子的概念也不是绝对的,而是取决于观察者的能量或长度尺度。以标准模型的能量尺度Es = 10 GeV = 1010 eV出发来测量,凝聚态物理的基本激发,如声子,石墨烯中的狄拉克费米子,拓扑表面状态,与最近发现的手性马约拉纳费米子确实表现为准粒子,因为它们出现在更低的能量尺度Ec = 1 meV = 10-3 eV。这些准粒子由有效的波动方程来描述,该方程的形式与标准模型中的波形方程完全相同。然而,普遍认为,标准模型本身不是终极理论。例如,超弦理论试图在Ep = 1019 GeV的普朗克能标和Lp =10-35 m的长度尺度下来统一量子力学和引力,超弦是基本的实体,而标准模型中的“基本粒子”表现为弦的振动模式。因此,电子和夸克在超弦理论中表现为准粒子,其方式与原子晶格振动的准粒子相似。

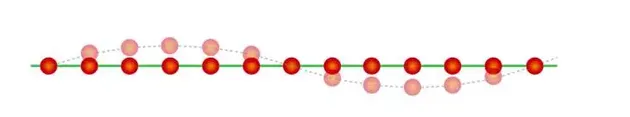

一维原子晶格中的声子示意图。晶格的长波振动模式(虚线所示)对应于固体中的准粒子, 称为声子。以原子作为基本粒子的观点出发,声子看来是准粒子。

一维原子晶格中的声子示意图。晶格的长波振动模式(虚线所示)对应于固体中的准粒子, 称为声子。以原子作为基本粒子的观点出发,声子看来是准粒子。 超弦理论将基本粒子解释为普朗克尺度下弦的不同振动模式,振动模式的波长反比于”基本粒子”的质量。图中从上到下依次为真空态(不振动),轻粒子如电子(长波振动),以及重粒子(短波振动)的示意图。以超弦作为基本实体的观点出发, 标准模型里的”基本粒子”看来也是准粒子。

超弦理论将基本粒子解释为普朗克尺度下弦的不同振动模式,振动模式的波长反比于”基本粒子”的质量。图中从上到下依次为真空态(不振动),轻粒子如电子(长波振动),以及重粒子(短波振动)的示意图。以超弦作为基本实体的观点出发, 标准模型里的”基本粒子”看来也是准粒子。我把这基本原理称之为粒子—准粒子相对性原理。粒子与准粒子的概念不是绝对的,而是取决于观察者的相对能量和长度尺度。爱因斯坦的狭义相对论在数学上可以通过洛伦兹变换来精确地表达,同样, 粒子—准粒子相对性原理在数学上也可以通过重整化群来描述。从较高能量和较短长度尺度定义的“粒子”理论出发,可以系统地用积分法除掉高能量和短长度的自由度,并获得在较低能量尺度定义的“准粒子”的有效理论。以这种方式,准粒子的波动方程可以从粒子的波动方程得出,它们往往拥有不同的形式。例如,相对论性狄拉克方程描述静止质量为E = 1 MeV = 106 eV的的电子,但电子在1 eV原子能量尺度上可以被非相对论薛定谔方程描述。但是在1 meV = 10-3eV的能量级上,拓扑绝缘体的表面状态再次由相对论性的狄拉克方程描述。我称这从MeV到meV的狄拉克方程的层展现象(emergent phenomenon),它是自然界美最深刻的表现之一。通常认为,相对论性狄拉克方程比非相对论的薛定谔方程更为基本。因此,从相对论性的狄拉克方程推导出非相对论的薛定谔方程并不奇怪。然而,从描述固体中电子的非相对论薛定谔方程出发,推导出拓扑表面状态的相对论性狄拉克方程是相当令人惊讶的。这是层展概念的最佳说明:有时准粒子可能比粒子本身更有趣。

爱因斯坦的相对性原理是反直觉的,因为我们的日常生活的速度通常远小于光速。 同样,粒子—准粒子的相对性原理也是反直觉的,因为我们习惯于从我们自身的能量尺度来观察事物,不容易达到普朗克能量尺度。 但是我们可以用爱因斯坦的假想实验(Gedanken experiment)方法,让我们的想象力把我们带到普朗克能标。 从那里看,标准模型的“基本粒子”和凝聚态的“准粒子”都是“准粒子”。 凝聚态物理(eV)和粒子物理(GeV)的能量尺度差异为109eV,比普朗克能标Ep = 1019 GeV小十个数量级(10-10)。此时此刻,普朗克能量的观察者只会庆祝人类首次发现了马约拉纳费米子,而不会因为0.00000001%的能量差而争论说这次发现的是粒子还是准粒子。

因此,粒子与准粒子之间没有本质的区别,概念是相对的,正如时间的概念是相对的一样。 粒子与准粒子都在时空传播,满足波动方程。 粒子类型应按照它所满足的数学波动方程来分类。 我们发现的是自然界中第一个满足马约拉纳波动方程的马约拉纳粒子,而粒子与准粒子的区别是不必要的。

传播的马约拉纳粒子和量子马约拉纳束缚态之间的差异:在1937年,Ettore Majorana写下了相对论性的马约拉纳波动方程,用来描述粒子是其自身反粒子的费米子。 马约拉纳的波动方程描述了一个在时空自由传播的粒子。我们首次发现的是时空自由传播的马约拉纳粒子的实验证据。后人推广了Majorana的工作,并且讨论了量子Majorana束缚态,其能量严格为零,因此,这种量子束缚态有时也被称为马约拉纳零能模。 在时空自由传播的粒子具有连续能量,并取决于其动量,称为色散关系。 相比之下,量子束缚态被约束在空间某个具体位置,其具有离散的能级。

在我们关于时空自由传播马约拉纳粒子的工作之前,科学界已经对马约拉纳零能模进行了一些实验研究,通常在纳米线的两端实现。马约拉纳零能模的必要但不充分的条件是零能量的量子态。然而,通过实验来证明严格处于零能量是非常困难的。由于有限的能量分辨率,接近零能量的许多平庸状可能被误认为是零能量。更严格的要求是,马约拉纳零能模的数量必须是奇数。如果有偶数个零能模,它们可以成对地相互耦合,其所产生态的能量将不再为零。早期实验确实在零能量附近找到了很宽的电导峰,但是实验不能确定是否存在奇数个零能模,同时峰值也可能由接近零能量的许多其他平庸的态引起。麻省理工学院的李雅达教授和他的同事们给出了一个定量的理论预测,马约拉纳零能模将给出2e2/h的量子化微分电导峰值。在2016年6月2日我们的科学论文提交日期前,所有以前的实验仅达到理论预测的微分电导峰值的1-10%。实验观察的峰值远离理论预言的量子化条件, 说明的确有许多平庸态在零能附近,实验无法分辨在那些平庸态中是否有能量严格等于零的马约拉纳零能模,更无法确认马约拉纳零能模的个数的确是否是奇数。在这个意义上,用微分电导寻找马约拉纳零能模的实验是没有定论的。

另一方面,我们的理论预测手性马约拉纳费米子可以产生1/2 e2/h的量子化电导平台,并且实验测量值接近理论预言的100%。更有趣的是,理论上可以严格证明,手性马约拉纳费米子必然会导致马约拉纳零能模。纳米线实验需要许多微调,如费米能级,模式奇数等。相比之下,量子反常霍尔绝缘体薄膜和超导的耦合体系不需要任何微调,实验证据是清晰的。

以实验精准观察理论预言量子化条件为客观标准,在寻找马约拉纳粒子的竞赛中,我们的团队最先起跑,也是最先到达冲刺线的。而在寻找马约拉纳粒子和马约拉纳零能模的广义竞赛中,我们的团队不是最先起跑的,却是最先到达冲刺线的。

物以稀为贵:手性马约拉纳费米子的特殊性。从狄拉克费米子出发,有两种不同的方法得到狄拉克费米子的一半,一种可以通过手性的条件得到手性或者外尔费米子,另一种则是通过马约拉纳或实数条件。(近年来,在凝聚态物理学中已经发现了手性或者外尔费米子。) 然而,只有在1维空间 1维时间和9维空间 1 维时间(它们时间空间维度差8, 体现了深刻的数学概念称之Bott周期)的情况下,可以同时施加手性和马约拉纳条件,以获得手性马约拉纳费米子,这是狄拉克费米子的四分之一。 1维空间 1维时间和9维空间 1 维时间的手性马约拉纳费米子是超弦理论的重要组成部分。 超弦扫出1 1维的世界面,而它在9 1维的时空传播,恰恰是手性马约拉纳费米子存在的两个维度!

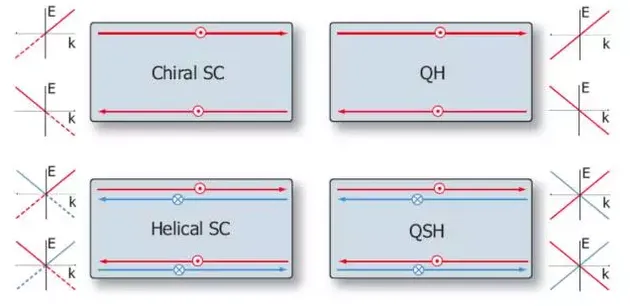

几种2维拓扑量子态以及它们对应的1 1维边缘态。右下:二维拓扑绝缘体(量子自旋霍尔态),边缘态是狄拉克费米子。右上:量子反常霍尔绝缘体,边缘态是手性狄拉克费米子,自由度是狄拉克费米子的一半。左下:时间反演对称拓扑超导体,边缘态是马约拉纳费米子,自由度是狄拉克费米子的一半。左上:手性拓扑超导体,边缘态是手性马约拉纳费米子,自由度是狄拉克费米子的四分之一。

几种2维拓扑量子态以及它们对应的1 1维边缘态。右下:二维拓扑绝缘体(量子自旋霍尔态),边缘态是狄拉克费米子。右上:量子反常霍尔绝缘体,边缘态是手性狄拉克费米子,自由度是狄拉克费米子的一半。左下:时间反演对称拓扑超导体,边缘态是马约拉纳费米子,自由度是狄拉克费米子的一半。左上:手性拓扑超导体,边缘态是手性马约拉纳费米子,自由度是狄拉克费米子的四分之一。在凝聚态物理学中,手性马约拉纳费米子也非常特别。 我们可以从二维拓扑绝缘体开始,其边缘态是1 1维的狄拉克费米子并呈现出量子自旋霍尔效应。磁性掺杂的拓扑绝缘体导致量子反常霍尔效应,其边缘态为1 1维手性费米子,或狄拉克费米子的一半。 量子反常霍尔绝缘体与超导体的近邻效应导致手性拓扑超导体,其边缘状是1 1维的手性马约拉纳费米子,其是狄拉克费米子的四分之一。

理论预言了什么?它为什么重要?在2010年至2015年的三篇文章中[1][2][3],我们斯坦福的理论团队预言了在哪里可以找到马约拉纳费米子,以及用什么实验测量迹象来确认是马约拉纳费米子。我们的团队提出手性马约拉纳费米子存在于由量子反常霍尔绝缘体薄膜和常规超导体薄膜组成的混合器件中。随着外磁场的变化,量子反常霍尔绝缘体的电导显示出1和0的量子化平台,以基本常数e2/h为单位,这在以前实验中已经观察到。与传统超导体的近邻效应产生手性马约拉纳费米子,其导致额外的电导平台,为1/2e2/h。由于马约拉纳费米子没有反粒子,在某种意义上说它是常规粒子的一半,因此,额外的半整数量子化平台提供手性马约拉纳费米子存在的明确证据。

按照我们的理论建议,加州大学洛杉矶分校(由王康隆教授领衔),加州大学戴维斯分校(由刘恺教授主持)和加州大学尔湾分校(由夏晶教授主持)的实验家团队与斯坦福大学理论团队密切合作, 在理论建议的器件中发现了手性马约拉纳费米子。 他们在GaAs衬底上制备了量子反常霍尔绝缘体薄膜CrBiSbTe的样品,并由Nb超导体覆盖。 随着扫描外磁场,除了通常的整数量子化平台之外,他们观察到了由我们的理论组预测的半整数量子化平台[4]。 在较高的磁场和三终端进行了额外的实验,令人信服地排除可能的实验假象。

左图:我们理论建议实现与测量手性拓扑超导的混合器件,由普通超导覆盖量子反常霍尔绝缘体得到[3]。右图:实验团队制作的手性拓扑超导器件,其中Nb超导体覆盖于CrBiSbTe量子反常霍尔薄膜之上[4]。根据我们理论的预测[3],电极1和2之间的电导会呈现出半整数量子化平台。

左图:我们理论建议实现与测量手性拓扑超导的混合器件,由普通超导覆盖量子反常霍尔绝缘体得到[3]。右图:实验团队制作的手性拓扑超导器件,其中Nb超导体覆盖于CrBiSbTe量子反常霍尔薄膜之上[4]。根据我们理论的预测[3],电极1和2之间的电导会呈现出半整数量子化平台。 左图:我们理论中预测的电导随磁场变化的曲线。其中四个半整数量子化平台标志着手性拓扑超导的出现[3]。右图:实验团队所测量到的电导随磁场变化的曲线与半整数量子化平台,与理论预测相吻合[4]。

左图:我们理论中预测的电导随磁场变化的曲线。其中四个半整数量子化平台标志着手性拓扑超导的出现[3]。右图:实验团队所测量到的电导随磁场变化的曲线与半整数量子化平台,与理论预测相吻合[4]。著名的科学哲学教授卡尔·波普尔(Karl Popper)表达了这样的观点:科学之所以能区别于伪科学,因为科学能够做出精确的理论预言,并通过实验验证或证否。可验证的理论预言,应该提出精确的器件结构,以便材料科学家相应地生长材料并构建器件。应该预言精确的实验测量,以便在实验中定量测试理论预言。自从我们2006年首次预言了HgTe绝缘体后,在拓扑绝缘体和拓扑超导体领域,理论上预言了几乎所有的材料和效应,都在实验观察之前。理论与实验的定量一致性大大推进了该领域发展。因此,这一领域为物质科学和凝聚态物理学的其他分支树立了榜样,希望有一天我们可以通过理论预测发现有用的材料而造福于人类,并不必用穷举法对每一个可能材料做实验搜寻。

参考文献:

[1] Xiao-Liang Qi, Taylor L。 Hughes, Shou-Cheng Zhang, “Chiral Topological Superconductor From the Quantum Hall State”, Phys。 Rev。 B 82, 184516 (2010)。

[2] Suk BumChung, Xiao-Liang Qi, Joseph Maciejko, Shou-Cheng Zhang, “Conductance andnoise signatures of Majorana backscattering”, Phys。 Rev。 B 83, 100512(R)(2011)。

[3] Jing Wang,Quan Zhou, Biao Lian and Shou-Cheng Zhang, “Chiral topological superconductorand half-integer conductance plateau from quantum anomalous Hall plateautransition”, Physical Review B, 92, 064520 (2015)。

[4] Qing。 LinHe, Lei Pan, Alexander。 L Stern, Edward Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou and Eun。 Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, TianxiaoNie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia and Kang L.Wang, “Chiral Majorana edge modes in a quantum anomalous Hall insulator-superconductor structure”, Science 357, 294 (2017)。

1