2015年4月的一天,我在中国科学院高能物理所访谈了高能物理所前任副所长张闯研究员。当时,中国版巨型对撞机还只是一个在物理学家小圈子里流传的概念,老百姓对这个事情几乎一无所知。

张闯研究员告诉我,这个项目能不能做,关键要考虑这个项目的造价是多少。从科学家的角度来说,他觉得这个项目是值得做的;但从国家的角度来说,因为高能物理本身不会产生直接的经济效益,也不像原子弹与氢弹那样能产生军事效益,因此从国情出发,这个项目到底值不值得立刻上马,还需要进一步的仔细论证。

而且当时张闯研究员说这个项目投入“大概是百亿量级”。

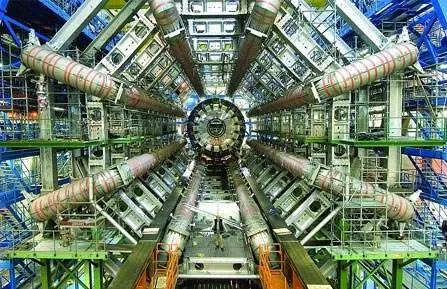

张闯研究员是深入参与北京正负电子对撞机设计的科学家,也见证了北京正负电子对撞机在陶子-粲夸克能区取得的一系列重要成就。

在与张闯研究员的对话中,我感觉到了1980年建设的北京正负电子对撞机给中国科学家带来的一种民族自豪感。

时间过得很快,差不多一年以后,我访谈了著名数学家、中国版巨型对撞机的积极倡导者丘成桐先生。

丘成桐先生与我谈到中国版巨型对撞机的建设设想,他认为此工程一旦举行,将在中国形成一个“科学的联合国”,吸引近万名国际国内的科学家与工程师来中国工作。

到了2016年8月,在清华大学,参加弦论2016年会的著名科学家丘成桐、威腾、格罗斯、马德西纳、王贻芳、戴自海、瓦法等接受了科学媒体的“餐桌采访”。当时访谈的重点集中在中国版巨型对撞机的科学意义之上。

从那次访谈可以看出,国际弦论界包括理论物理界对中国高能物理界提出的中国版巨型对撞机的建造设想抱有强烈的支持态度。当时在场的外国科学家都认为,中国作为一个世界大国,需要有一个能够在高能物理的前沿有所贡献的大科学装置。

一个月后,诺贝尔物理学奖得主、94岁高龄的杨振宁公开发表《中国今天不宜建造超大对撞机》一文,用七条理由反对建设中国版巨型对撞机。2016年9月5日,王贻芳在媒体发文对杨振宁提出的七条理由逐一反驳。经过此次事件,中国版巨型对撞机的争论进入了大众的眼帘。

我也体会到了网络上对这次事件的汹涌澎湃的评论意见。

2016年12月,在中国科学院大学雁栖湖校区,中国科学院百人学者雁栖论坛举行了一场关于中国版巨型对撞机的辩论活动。在主讲人王贻芳院士讲完以后,凝聚态物理学家曹则贤研究员等人发表了对“中国版巨型对撞机”建设的反对意见。

在那次辩论会上,我感受到了来自高能物理学术圈之外的研究人员对“中国版巨型对撞机”的微妙态度。部分来自其他科学领域的科学家认为,应该把科研经费投入到其他更迫切需要发展的领域中去(而不是把大量的钱投入到高能物理领域)。

从那次辩论会我想到了美国当年超级超导对撞机是不是应该下马的著名辩论,当时高能物理学家温伯格与凝聚态物理学家安德森对超级超导对撞机持有截然相反的观点。

因此,当时我隐约感觉到,从某种角度来说,不同专业背景的科学家,对巨型对撞机的重要性与迫切性的看法是不同的,这也许是一种天然的“屁股决定脑袋”的人之常情。

前几天,我在中国科学院高能物理研究所见到了王贻芳院士。王贻芳院士告诉我,建设巨型对撞机也是一种创新,而创新从来都有风险,中国人以前也没有做过探月工程——不能因为以前没有人做过所以就望而却步。现在中国人要探月,是一种探索,同样,也可以发展中国自己的巨型对撞机。

从科学的角度来说,建造中国版巨型对撞机的科学意义是非常明确的——那就是探索宇宙更深层次的奥秘,尤其是探索希格斯粒子的物理性质——这是一种创新,是前人没有做过的伟大事业。

希格斯粒子赋予我们宇宙中的绝大部分物体以质量,比如像黑洞这样大质量的天体,其质量的来源也是希格斯机制。因此,两个黑洞碰撞发出的引力波,说到底还是因为有了希格斯粒子才会有引力波。所以,从这个意义上来说,希格斯粒子比引力波更基础,属于更底层的物理结构。引力波已经被发现了,需要被深入研究,因此我们中国科学家提出了“太极计划”“阿里计划”等引力波探测计划。

同样道理,希格斯粒子已经被欧洲核子中心发现了,但还需要被深入研究,所以中国的科学家提出了“中国版巨型对撞机”项目的计划。这两者的逻辑其实是一致的。