2004 年,Brin 和 Page 在公司申请 IPO 时,在至投资者的一封信中这样写道:“Google 不是一家传统的公司。我们也不想变成那样的公司。”的确,很长一段时间以来,两人对身为提款机的主营搜索业务似乎都不怎么关注,反倒是对那些近期似乎看不到希望的项目格外热心。投资者对此一直颇有微词,从原来 Google 的财报上根本看不出不同业务线的赢利情况,这也反映在 Google 的股价上。

2015 年 8 月,Alphabet 的横空出世改变了这一点。大家一下子看到了 Google 的提款机是如何的赚钱,而 Alphabet 旗下的其他赌注(the Other Bets)又是多么的烧钱。烧钱就得节流。于是,新的 Alphabet 引入了新的 CFO 来给自己引入纪律和专注,他们的财报更加好看了。然而 Google 推出的大批 “登月计划”(比如无人驾驶汽车、抗衰老医药科技公司 Calico、Google Glass、平流层网络气球,等等)部分却被关停,大批船长上演了出埃及记。现在已经有人把 Larry Page 比作为 GE 力挽狂澜的杰克·韦尔奇。但在推崇 Google 精神的人看来,这并不是什么恭维。Alphabet 越来越像一家传统的上市公司,它的那些登月计划还能实现吗?请看《彭博商业周刊》的 揭秘 。

今年早些时候,扎着马尾辫的科学家和科幻小说家 Astro Teller 发表了一次 TED 演讲 。

这对于 Teller 来说是第一次,但对于他运营的这家研究实验室 X,或者换个大家更熟悉名字的 Google X 来说并不是。这家实验室成为会议圈的常客已有多年历史。2011 年,X 的创始人 Sebastian Thrun 步入 TED 讲台,预测无人车将终结交通死亡事故。2013 年,Google 联合创始人 Sergey Brin 佩戴着 X 的可穿戴计算机 Google Glass 公开露面,并提出这种佩戴在脸部的设备将成为智能手机自然的接班人。2015 年,X 无人车计划的技术负责人 Chris Urmson 提出,无人车应该完全不需要人监管。到 2016 年 2 月,轮到 Teller 登台了。

“我有个秘密要告诉你们,”他带着自信的微笑开场:“登月工厂是一个乱糟糟的地方。”

这席(本来是褒扬 X 创新活力的)话却引发了部分华尔街人士,以及 Google 和 X 的母公司 Alphabet 的同感,他们越来越认为 Teller 的疯狂实验是在浪费钱。Google 推销 Glass 花了大把的钱——发布的时候设备是由跳伞高手送过来的,但是此后产品却一落千丈,于 2015 年初退出了市场。无人车遭遇了挫折(setback),这不仅在显象上如此(出现了几单车祸),而且也有具象的意义(已经有若干顶级的 Google 工程师叛逃出去创立了自己的无人车公司)。总的来看,这些其他赌注(Other Bets),Alphabet 用来贬指 X 等非 Google 部门的统称,在 2015 年就亏损了 36 亿美元,大概比上一年扩大了 1 倍。

用来接收 Loon 气球提供的互联网服务的天线

在 TED 上,Teller 试图把 X 的失败表述为一项最终可导致突破性成功的总体战略的一部分。他先是举了一小撮不成功的实验作为例子——机械化垂直农场,庞大的货运飞船,然后再谈到其中一项更有希望的努力,Project Loon。他说:“我们在尝试搭建一个由气球支撑的互联网。”

根据几位前 Alphabet 主管的说法,Loon 一直都是 Google 创始人 Brin 和 Larry Page 钟爱的项目之一。他们说,项目的初步计划是把 10 万个气球送上平流层。这些有房子那么大的探空气球都配备了信号传送器。这个庞大的气球舰队,加上飞船、无人机以及地面的有线传输,将会组成一个无所不包的全球宽带网络,范围甚至比传统电信公司能提供的任何产品都要大。Teller 在 TED 上面说:“这可以让多达 40 亿人可以上网。”与此同时,背后的屏幕上适时地播放着氦气球在白雪皑皑的群山上飘过的广角视频。他宣布公司的初步测试是成功的。“我们准备继续干。”观众于是鼓掌表示赞赏。

Teller 的动人演讲发表完 6 个月后,Loon 的 Mike Cassidy 从项目领导的位置上退了下来。大概在相同的时间内,无人车的工程主管 Urmson,也离开了 Alphabet,同样这么干的还有 X 无人机项目 Project Wing 的负责人 David Vos。Vos 的直接上司 Sean Mullaney 也离开了公司。除此以外,走人的还包括:电信部门的首席执行官 Craig Barratt;投资机构 GV 的 CEO Bill Maris;以及智能恒温器公司 Nest 的 CEO Tony Fadell。Fadell 还在领导 Google Glass 的重启(面向企业市场)。现在叫做 Aura 的这个项目也失去了设计和工程方面的负责人。

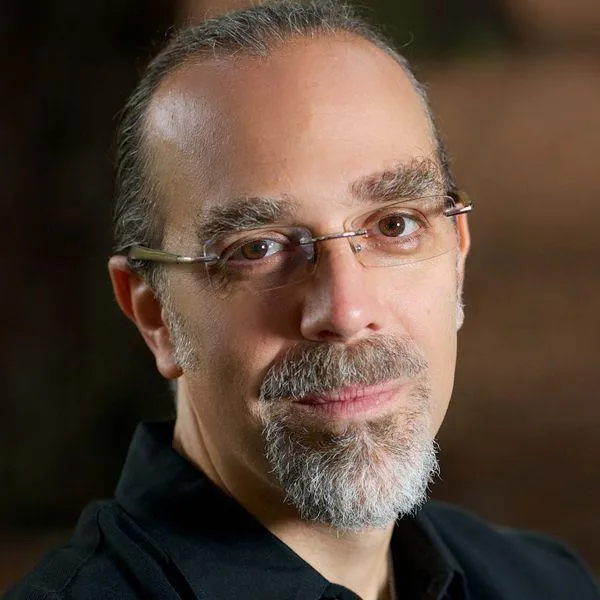

Porat

对一直朝气蓬勃的 Google 的这次改组被称为是“Alphabetization(按字母排列)”,其架构师是新任的首席财务官 Ruth Porat。Porat 出生在英格兰,但是在 Palo Alto 长大的。在第一次网络泡沫期间,她领导了摩根斯坦利的技术投资银行部门,并且在美国财政部对房利美与房地美的紧急救助行动张担任了顾问。2010 年,她成为了摩根斯坦利的 CFO。2015 年 5 月,Porat 加入了 Google,被授命给公司引入纪律和专注,对于一个现金如此充裕的公司来说,那两个东西从来都是不需要太多的。她不仅设定了严格的预算,据熟悉 Alphabet 运作的内幕人士透露,还要求其他赌注(Other Bets)开始为所使用的共享 Google 服务支付费用(内部结算)。那些耗时需要 10 年或以上、时间表模糊不清的项目,在某些情况下必须在时间过半时展示实现盈利的路径。

在大多数大公司那里,这样的财务控制属于标准流程,而 Alphabet 的投资者对此是满意的。自从 Porat 加盟以来它的股价上涨了 35%。在 Other Bets 内部,Porat 的到来却一直惹人争议,甚至给自己赢得了一个不大光彩的绰号:Ruthless Ruth(无情的 Ruth)。一位前 Alphabet 主管说:“她就是个职业杀手。”然后提到了 CEO Page,“如果 Larry 对某个东西不兴奋的话,Ruth 就会把它干掉。”

多达十几名的前 Google 高管都对她提出了质疑,这些人因为签署了保密协定的原因均要求匿名。他们认为这家公司现在在平衡创新和核心业务——搜索广告的问题上遇到了麻烦。在今年 9 月结束的上一个财年里,Google 的广告业务占据了 Alphabet 收入的 89%,为 761 亿美元。正如一位前高管所言:“没人希望面对这个现实,那就是这是家有一堆爱好的广告公司。”

2004 年,Brin 和 Page 在公司申请 IPO 时至投资者的一封信中这样写道:“Google 不是一家传统的公司。我们也不想变成那样的公司。”

那份题为“致 Google 股东的所有者手册”的文档是硅谷的传奇,它是一种在公司山景城总部被称为“Google 精神”态度的缩影。在那封信中,Page 和 Brin 指出。Google 永远都不会把焦点放在短期利润上,而是会投资到员工福利上(注:今年 Alphabet 把传统上作为福利发放给员工的价值 3000 万美元的 Chromebooks、手机等作为慈善给捐出去了),比如提供免费餐饮,鼓励员工把 20% 的工作时间花在自己选择的项目上等等。Page 和 Brin 通过复杂的股权结构设置,是的自己比其他股东拥有更多投票权,从而仍能控制着 Alphabet。《所有者手册》指出,两位创始人有意投资到互联网搜索以外的很多业务线上。他们写道:“如果我们把小一点的赌注押到似乎非常不确定或甚至陌生的领域时,请不要感到吃惊。”

提款机与其他赌注

- Google:搜索、Android、Gmail、地图、YouTube、Cloud、Pixel 手机;Google 这台提款机的利润 268 亿美元,2016 年 9 月 30 截止的营业利润

- Nest:智能家居:恒温器、烟感器、安防摄像头

- Verily:Google Glass,隐形眼镜

- Access:提供 Google Fiber 宽带服务,现在在做无线互联网接入

- X:登月工厂:互联网气球,投递无人机,无人车等

- Sidewalk Labs:在纽约做 Wi-Fi 电话亭

- Jigsaw:前 CEO 施密特负责的技术孵化器

- DeepMind:人工智能软件,包括下围棋的 AlphaGo

- Calico:试图寻找长生不老的办法。Google 以外的其他赌注亏损 38 亿美元

让这一切变成可能当然是钱。这种古怪的、反主流的气质背后,是一项疯狂赢利的业务,有可能把整个行业都吞噬掉。传统广告公司要靠人口统计特征来定位受众,而 Google 的搜索广告却可以定向到已经对特定产品感兴趣的人。其引领潮流的按点击付费定价模式 AdWords,意味着广告商只用为有效的广告付费。此举革新了媒体和广告业,给 Google 提供了似乎是源源不竭的收入流。Google 人给这项业务起了个名字:“提款机”。在 IPO 的时候,Google 每 3 个月就可以提走 4 亿美元。而最近一个季度,Alphabet 的收入已经达到了 180 亿美元,利润大概有 50 亿美元。

但 Brin 和 Page 对此从来都不是特别迷恋,反而是只有在做出尽可能多的雄心勃勃的技术努力时才会关注那项业务。一位前 Google 工程师回忆起 1990 年代时跟 Page 见面的情形。当时他问 Page 是不是对某个东西感兴趣,具体什么东西他还没说时,Page 已经开始回答说:

“是的。我们对一切都很感兴趣。”

这些年来,Google 的投机性赌注包括了对 YouTube 和 Android 的收购,并且涉足到软件、硬件、娱乐和电信领域。在 2000 年代中期,Page 和 Brin 决定创建一个亚历山大式的数字图书馆,希望把所有的出版物都扫描完。如 2007 年的 Google 副总裁 Marissa Mayer(现为 Yahoo!CEO)对纽约客所言,这是该公司的第一次“登月行动”。

部分出于有意为之,部分由于 2011 年成为 CEO 的 Page 希望规避冲突,这些新业务演变成了封地。每一个都由一位鼓舞人心的主管统领,这个角色永远都有工程师担当,他会提出想法,赢得 Page 和 Brin 的支持,然后后者就会提供庞大的资源来让他们追求想法的实现。据一位早期员工回忆,在 X 几乎没有什么监管,以至于有一次 CFO Patrick Pichette 试图进入大楼未果而被挡在外面淋了个落汤鸡。Teller 说这是 Google 自己的传闻,但并不否认访问 X 受到了严密控制。他说:“我可以肯定某人某个时候出现过证件的问题。”

这种企业碎片化有其合理之处。当时被称为是“自动业务单元”的编外项目,往往跟 Google 的广告合作伙伴形成直接的竞争关系,而且一家按照惯例组织的公司开展比如说像 Google Fiber(家庭宽带)和 Project Fi(无线运营商)这样的服务,同时又想试图说服大型电信公司将 Google 软件嵌入其设备似乎是很难想象的。

但是这种碎片化制造了大量的重复。2016 年,公司一度拥有两个音乐订阅服务:YouTube Red 和 Google Play Music;两家风投机构:GV 和 CapitalG;两个移动操作系统:Chrome OS 和 Android(注:其实 Chrome 是桌面操作系统出身);两个先进研究实验室:X 和 ATAP,后者是 Page2014 年在招募了美国国防高级研究计划局(DARPA)的主任 Regina Dugan 之后设立的(Dugan 今年早些时候离开 Google 去了 Facebook)。

X 的发电风筝 Makani 模型

前 Google 员工说,所有这些重复制造了紧张,部分是因为 Page 往往会忽略他不满意的员工。一位前主管说:“Larry 冷藏某人的做法是尽可能让人不舒服。”Google 前 CEO Eric Schmidt 以及 Page 导师兼董事会成员 Bill Campbell 帮助 Page 摆平这些冲突。但现为执行主席的 Schmidt 开始把更多的时间放在替 Google 游说华盛顿上,而 Campbell 则病得很重(今年死于癌症)。

除了导致内部冲突外,缺少组织结构也使得 Google 的登月计划更难对外解释。许多前 X 员工指责,正是 Google 营销部门的热情过头才导致了对 Google Glass 的不友好。在当时掌管 X 的 Brin 鼓励下,Google 与黛安?冯?芙丝汀宝进行合作,在 2012 年秋纽约时装周期间让天台模特佩戴 Glass 走秀。次年,Glass 在《Vogue》上面占了 12 页的照片特写。但这种炒作反而加重了 2013 年 Glass 推出时大家的失望感。Glass 此后一落千丈,得到了很糟糕的评价,并且导致了 Glass 早期采用者与诸如酒吧老主顾之间的身体冲突,因为后者对有一个微型摄像头对准自己感到不舒服。以至于“glasshole”这个词被收录进了硅谷词典里面。

在被问到是什么导致了 Glass 的失败时,Teller 犹豫了一下子。经常长时间的停顿之后,他说:“我认为我们进行尝试是对的。从品牌角度来说,像 Glass 这样的东西是否应该归到 Google 旗下在当时还不是很清楚的。这是我们学到的东西。”他指出,尽管 Glass 向公众营销的是这是 Explorer Edition,但是许多人仍然假定这是最终产品。

Teller 建立了过程来避免类似的崩盘,其中有一个正式流程要求有抱负的项目领导提供这些东西:包括可信的商业案例以及可行的产品原型,有了这些项目才能继续。Obi Felten 说:“这就是一道原生汤,所有东西都在冒泡,但是却极其松散凌乱。”她的名片是这么写的:“让登月计划接地气的负责人。”(X 这里的头衔也是极其的 Google 化)。X 开始给在开支超出控制前干掉自己项目的主管发放奖金,并且至少终止了一个本已经获的放行的项目。那个内部代号叫做 Tableau 的项目已经得到了 Brin 的支持,本来是想开发一个巨大的电视屏幕的。

随着 X 缩减开支,Page 开始自己进入探索模式。从 2014 年开始,他把 Google 的日常事务管理职责交给了长期的产品主管 Sundar Pichai,并组建了一支小型的内部智库。这个小组的活动是秘密进行的——听到这个小组风声的 X 员工开玩笑地把它叫做 Google Y。Page 的叫法是 Javelin。Javelin 团队会多方考虑各种想法,包括批量建造摩天大楼的计划,以及建立“智慧城市”的想法,后来这个想法变成了 Sidewalk Labs,由前彭博资讯的 CEO Dan Doctoroff 运营。

Teller

但据在 Javelin 工作的两个人的说法,Javelin 的第二个目的是想彻底解决封地问题。其中一个人说,Page 的想法是组建“一个 Google 联邦”。他希望有一个独立的公司,这个公司有自己的预算、商业模式、自己的品牌,无论是计划和执行都可以独立于母公司 Google。

在毫无征兆的情况下 ,2015 年 8 月 10 日星期一的一个下午,Page 发表了一封致投资者与公众的公开信。在心中他介绍了一家新的控股公司 Alphabet。Google 和其他赌注将成为自己新公司的子公司,每一家都有自己的 CEO。他写道:“Alphabet 是想通过有力的领导和独立来促进商业繁荣。整个要点在于 Alphabet 旗下公司应该具备独立性并且形成自己的品牌。”此外,Alphabet 每季度还将独立汇报 Google 的收入情况,意味着投资者最终可以知道 X 和其他赌注的亏损究竟有多少,而 Google 这台提款机究竟又有多赚钱了。在信末,Page 试图开个玩笑。他写道:“别担心,我们自己也还在适应这个名字!”

Alphabet 的收益报告揭示了在 Pichai 的领导下的 Google 是如何的健康。过去一年除了广告业务有两位数的增长以外,Google 还披露了一个新的有前途的个人助手来跟 Amazon 的 Echo 竞争,并且还充实了云服务部门。Dan Niles 是持有 Alphabet 股票的投资管理机构 AlphaOne Capital Partners 的创始合伙人,他说:“更多信息对于投资者来说永远都是更好的,因为你讨厌投资到黑箱里面。”但 Niles 也补充说:“真正的关键是他们引进了 Ruth Porat。”

由海水制造而成的液体燃料。但是这种燃料生产过于昂贵,最后 X 取消了该项目。

几乎没人看到变化的到来。大多数资深高管是在那个早上发现的。在 X 担任“快速评估与疯狂科学主管”的 Rich DeVaul 说:“这真是极其令人震惊。”他帮助创办了 Loon,到了 2015 年,他开始负责审查登月计划,这意味着他通过了 Google 自己绝密的背景调查。大部分时间他都跟 Brin 和 Page 讨论。尽管如此,他说:“我没想到他们会打算做这个。”

在其他赌注的很多地方,这一变化被视为是对 Google 精神的违背。比方说,2 年前,Google 花了 32 亿美元收购 Nest,并把这项收购解释为一个计划的一部分,这项计划打算建立一个由 Fadell 领导的雄心勃勃的硬件部门。而 Fadell 这位前苹果工程师曾经是 iPod 之父。据接近 Nest 的两位人士说,公司原先承诺为产品研发提供广泛的行动自由,同时还答应未来 5 年提供每年可亏损高达 5 亿美元的宽松预算。今年 6 月,Fadell 离开时告诉彭博新闻说,他在 2015 年末,也就是 Alphabet 成立后不久就开始考虑离开的事情。熟悉他想法的人说,Fadell 指责 Porat 施加的预算限制束缚了 Nest 的手脚。另一位接近 Nest 的人士则质疑 5 亿美元这个数字。

Brin 一开始热烈拥护的 Google Fiber 也成了削减成本的目标。这项服务赢得了可靠的评价,而它的 CEO,前半导体创业家 Craig Barratt,还掌管着被称为 Access 和 Energy 的 5、6 个其他 Google 项目。包括绿色能源发电,替家庭开发无线路由器的项目,以及在撒哈拉以南非洲铺设光缆的计划。一位前 Google 员工说:“Craig 认为自己有机会成为像 Buckminster Fuller 那样的人,可以彻底改造世界。”

Alphabetization 缩减了 Barratt 在 Fiber 的领地,他本来还打算搞扩张的,已经宣布了要把 Google 的互联网和有线电视引入 10 多座城市的计划。但是获批铺设光缆是件很费时的事情,而且挖孔埋缆也很费钱。前员工说 Page 对 Fiber 缺乏进展开始变得沮丧。一位 Page 的前顾问说:“Larry 认为这东西的颠覆性根本就不够。铺设光缆没什么意思。”今年 10 月,公司宣布裁员 130 人并终止在 8 座城市的光缆网络扩容。当天 Barratt 就辞职了。

这些变化使得硅谷很多人指控 Page 屈服于投资者的压力——换句话说,他现在表现得像一位普通的上市公司的 CEO 了。KPCB 的合伙人 Randy Komisar 说:“它看起来绝对像更传统的公司。这是典型的 GE 企业集团模式。” 并且拿 Page 与杰克·韦尔奇相比。后者正是以剥离研究部门并大幅削减成本而扭转了 GE 著称。在华尔街看来,这似乎是一种恭维,但 Komisar 的本意绝对不是这个。Komisar 把 Porat 关注开支视为积极进展,但补充说:“我只是希望 Larry 和 Sergey 不让财务纪律吞噬了创新。”

Alphabet 拒绝安排 Porat、Page 或者 Brin 接受采访,但今年 10 月,在公司最近的一场财报电话会上面,Porat 为 Alphabet 对待创新日益严苛的做法进行了辩护。她说:“我们在尝试登月计划的过程中,不可避免地要进行路线修正。”她谈到了在某些业务领域“需要暂停一下,以便为更坚实的未来打好基础。”2016 年第 3 季度,Alphabet 在研发方面的开支达到了 36 亿美元——这是一个庞大的数字,比 2015 年同期的研发费用增加了 11%。其他赌注亏损为 8.65 亿美元。对于任何 Alphabet 以外的公司来说,这已经算是对新业务的巨大支持了。

在 X 总部——这个地方也是 Page 和 Brin 的办公所在地,Teller 在一次接受采访中强调,Alphabet 依然是工程师的天堂。Teller 戴着几个耳环,套着两对橡皮筋,穿着旱冰鞋,衬衫上面是涡纹与格子的奇异组合图案,他描述了在纪律和自由之间要进行“微妙的平衡”,并质疑其他赌注遭受 Porat 审查的观点,并且否认他们正在失去动力。他说:“创新是鞭笞不出来的,但是你也不能放开手中的方向盘。”

对 X 的成本削减在很多情况下是必要的,他说,并以 Google 最近关闭机器人部门作为例子。代号 Replicant,由 Android 之父 Andy Rubin 运营的这个部门包括了 11 家 Google 在 2013 年收购的公司。Teller 在 2014 年末 Rubin 离开后接管了 Replicant,并在随后解散了这一部门。他回忆起自己是这么告诉新员工的:“将来不再会有机器人部门。你得根据自己攻关的问题来定义自己。机器人是个工具,不是问题。”(Alphabet 去年把 Replicant 最大的一块,开发两足及四足全地形机器人的 Boston Dynamics 拿出来打算卖掉,但是现在还没找到买家。)Teller 还为 X 补充了一位全职的 CFO Helen Riley,这名 Google 老兵在 Alphabetization 期间曾在 Porat 手下工作。Porat 定期会与 Teller 会面,并且跟 Page、Brin、Schmidt 以及 Alphabet 的首席法务官 David Drummond 组成了一个委员会,决定某个登月计划是通过还是毙掉。

快递无人机 Project Wing 的早期版本

Teller 把椅子转到了面向白板的位置,然后抓起了一支记号笔:“我给你画一幅我们自己经常画的图。”他写下了“进展”,然后画了一条直线穿过这个词,然后在一个美元符号的上方把这个词再写了一遍。他说,关键是要追求付出有所值的创新。飞碟需要自己给自己付费。“如果你替我工作,最好明白这一点,”他说。

Loon 项目还活着,现在是由卫星公司 ViaSat 的钱副总裁 Tom Moore 领导。Loon 的联合创始人 DeVaul 说:“如果你想解决既伟大又艰巨的问题,我想不出这个世界上还有谁比我们更重视这些问题。”按照他的说法,Loon 的进展已经非同寻常。在 2011 年加盟 Google 2 个月后,DeVaul 就开始在距山景城以东几小时路程的加州中央山谷跟踪和回收氦气球了。不久之后,他又给气球增加了载荷,包裹进一个小型泡沫塑料组成的啤酒冷却器之内的一堆无线设备。包装的外侧写着:“无害科学实验,若发现请联络 Paul。”备注还包括了一个带旧金山区号的电话号码。Paul 就是 Paul Acosta,Loon 的 6 位工程师之一。

今天,Loon 的标签上面已经有了更加正式的语言,而且每一台设备上都多了十几个带不同国家代码的电话号码。据前员工说,这支团队的规模已经超过百人。目前这群人正在一个实验室性质的复合体工作,里面有一个巨大的暗房,用过的充气囊袋会在这里被切割掉,摊在 20 米长的看片台上拍成照片,由检查员其撕裂情况。在另一间房内,空中交通管制员正在监视了十几个在空中漂流的气球。

而就在门外的野餐区那里,X 的工程师挑了一块烤豆腐,几米之遥,呼呼作响的无人机正在起降,而无人车则在一个停车场穿梭着。按 Google 总部的标准来看这里一切都没什么特别。Teller 说:“如果我们正在致力于一个真正巨大的难题的话,它就能激励大家过来这里,也会激励着他们留下来。这是非常真切的。对 Google 来说这不是什么营销。所以这个地方才能出东西。”