语言的足迹

1600年,一艘荷兰商船路经马达加斯加前往印尼。在经过了数月的航行后,他们到达了目的地,令船员们感到意外的是,当地的马来语与他们途经的马达加斯加的土著语有着惊人的相似之处,而两地相距遥远。

难道在大航海时代开始之前,这些分布在各个海岛上的人群就早已横渡大洋,穿梭在广袤的海域中了吗?难道这些相隔万里的海岛居民竟然是比自己更加能干的航海者?水手们百思不得其解。

水手们并不知道,自己无意中的这个发现,竟然触碰到了语言的核心秘密。400年来,一代一代的语言学家追随着这个秘密,开始了伟大的发现历程。

1786年,英国的琼斯爵士通过对比研究关注到:意大利语、凯尔特语、日耳曼语以及波罗的语、斯拉夫语,与远在亚洲的印度雅利安语有某种程度上的相似之处,会不会这些语言有同一个源头?

他提出了自己大胆的假设——这些广泛分布在欧洲和印度的语言有一个共同的祖先,这个假说被称为“印欧语系假说”。

琼斯的假设,让语言学家们开始尝试着对比、分析这些有着共同关系的语言之间的亲疏远近。1861年,德国语言学者施莱歇尔在达尔文的进化论的启发下,推导出语言也有着类似生物进化的过程,并给印欧语系画出了一棵“谱系树”。

在这棵语言的谱系树上,原始的“印欧语”处于最底端,是“树干”,这个树干分出两个“树枝”,一枝是“斯拉夫-日耳曼语支”,另一枝是“雅利安-希腊-意大利-凯尔特语支”,这两个“树枝”再分别分出众多“小树杈”,如日耳曼语、立陶宛语、斯拉夫语、凯尔特语、意大利语、希腊语、伊朗语等等语言。

尽管施莱歇尔推导的这棵“印欧语系大树”并不完全精确,但他的方法立刻成为语言学家们观察这个纷繁复杂世界的利器。他们反过来去研究印欧语系之外的语言。

1600年那些荷兰水手们的疑惑,也得到了部分的解答。在北到中国台湾岛、南到新西兰、西到马达加斯加、东达复活节岛、横跨印度洋和太平洋的广袤海域上,的确存在一种共同渊源的海岛语系。

尽管这种覆盖2亿人口,有着959种语言的语系内部形态千差万别,但它们却有着明确的同源关系,学者们将之称为“南岛语系”。在欧洲人进行海外殖民扩张之前,“南岛语”是世界上分布最广的语系。

那么古老而神秘的汉语是否也遵循这样的规律——同样是另外一种更加古老的语言分化而来,还是像学者们最初想象的那样,是由中国的某位圣贤独立创制而来?

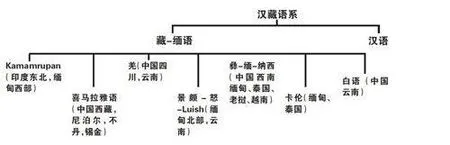

从19世纪开始,语言学家们逐步发现,这个地球上人口最多的国度里面的语言也能像其它语系一样,描绘出一棵“谱系树”。在这棵谱系树上,汉语、藏语、缅语等有着亲缘关系,语言学者们提出了“汉藏语系”的假说。

东亚语言同源?

如果汉语真的和藏语、缅语有同源关系,那么它们来自何方,又是如何分化而成的呢?

19世纪50年代,美国语言学者斯瓦迪士从统计学的角度分析不同语言,得出了约200个核心词,几乎每种语言都包括这些核心词汇,它们具有超强的稳定性。

根据对比分析不同语言之间核心词的同源关系,就能大致判断出语言之间的亲疏远近,同时,这些核心词汇的变化具有一定的速率,而分析两种语言中核心词汇的不同比率,则可以推算出它们之间分化的大致时间。

在对比汉语和藏语之间的同源词时,学者们发现,汉语和藏缅语之间有共同的数词一至十,但“千”和“万”却各并不相同,而在汉语中,“千”和“万”在殷商时期就已经出现,那么汉语与藏缅语与的分化必定早于殷商时期。语言学家们大致推断,这个时间距今约4000-5000年左右。

但在这种粗略的勾勒中,依然有很多矛盾难解之处。东亚地区语言的复杂性,远远超过了印欧语系。尽管经过长达一个多世纪的研究,语言学家们大致能够接受“汉藏语系”这种假说,但其间的分歧依然很大。

中国的语言学家李方桂早在1934年就提出,汉语不但与藏缅语有亲缘关系,同时和苗瑶语、侗台语也有亲缘关系。美国学者本尼迪克特则认为,苗瑶语、侗台语与汉语关系不大,反而与日语、南岛语有着亲缘关系。

1990年,法国学者沙加尔指出,汉语与南岛语之间存在着不少的同源词,而这些同源词有着规则的对应关系。

换句话说,汉语与广布在太平洋和印度洋海岛上的南岛语系,也就是400年前荷兰水手发现的马达加斯加和印尼人所讲的语言都来自于一种更加古老的“母语”。

沙加尔的观点极富挑战性——如果按照传统的理解,各个语系独立起源,互不隶属,那么该如何解释汉语和南岛语之间这种千丝万缕的联系?

中国学者潘悟云也注意到,不仅仅是汉语存在这种联系,在东亚这片大陆上,侗台语就像是各种语系的交集,它既与汉藏语系有关,又与南岛语系、南亚语系有密切关系。

沙加尔的汉语南岛语同源的说法,让潘悟云产生了一个更大胆的联想——这些语言会不会都拥有一个共同的起源?

稻米的密码

在如此广大的语言区域内,有一个词语引起了语言学者们的关注,那就是“稻米”。在东亚人群中,稻米与人们的饮食和生产息息相关,占据着不可或缺的地位。

语言学家们发现,稻米在南岛语系中有着相同的来源。另外,上古汉语的“稻”,则与侗台语和南亚语同源。

考古学的研究发现,在这些拥有稻米同源词汇的语言区域,存在着悠久的稻米种植历史。在浙江河姆渡遗址,曾经出土了距今约7000年的稻米遗存,长江中下游也因此被认为是稻米的起源地之一。而在其他区域同样也发现了稻米的遗存。

考古学家们推测,会不会存在两条稻米传播路线,一条从长江中下游到台湾再到国外菲律宾,一条是长江中下游到云南再到国外缅甸、泰国?如果是这样,这又和语言学家推断的南岛和南亚语系的发展路线有许多重合之处。

语言学家解释说,之所以会出现稻米的传播与语言的传播有相似之处,是因为农业社会比采猎社会更能有效而稳定地增加人口。而随着人口的增加,就不可避免地带来种群的分化和迁徙,这也就是语言传播的动力之一。

来自基因的答案

越来越多的发现似乎在暗示着,在远古时期,东亚语言的确是从一种最古老的“母语”分化发展而来。但是由此产生的疑问却更多,如果存在这样一种假说的话,那么,这个“母语”的起源地到底在哪里?内部这种千差万别的语言又是从什么时候开始分化?

1999年,一个偶然的机会,潘悟云看到了一篇文章。这是一个生物学家介绍分子人类学家们关于东亚人群起源的最新观点。

在这篇文章中,遗传学者用DNA证实,东亚人群是距今4万年左右由非洲迁徙而来,然后从南向北迁徙分化,最后形成东亚大地丰富的的民族。而此前,学界的普遍看法是,东亚现代人是由本土直立人、智人连续进化而来。

潘悟云马上联想到,这与语言学家争论的东亚语言的问题息息相关。“同源”、“自南向北”这两个来自DNA的结论,居然和之前语言学界的那个东亚语言同源的假设一致。

随后不久,一篇从分子人类学角度更加详细地论述东亚人群起源和迁徙的论文出现了。在这篇文章中,学者们认为,东亚族群的祖先最初达到了东亚南部,在约20000到40000年前开始分化,一支自越南进入中国,并沿海岸线向北,成为百越和东夷的先祖,其中一个亚群在北部湾一带就转而南下,最终成为南岛语族的先祖。

另一支则自云南穿过四川一直到达黄河中上游盆地,成为汉藏羌的祖先。其中一个亚群在约8000-6000年左右向东向南扩展,最终成为华夏族群的先祖。而另外的一些亚群则调头向西南发展,最终成为藏缅语族的祖先。

尽管这个来自基因的迁徙路线也仅仅是一个草图,但那些在语言学界长期悬而未决的难题似乎都能得到合理解释了。

那么汉语呢?那支从古汉藏羌分化而出,沿黄河流域而下的亚群所讲的语言就是上古的汉语吗?显然没那么简单。

还记得有一支沿南中国沿海一直上行达到山东的族群吗?他们成为东夷部落的先祖,而东夷部落的一部分沿黄河流域上行。

最终,两个族群在中原地区遭遇,在这其间,甚至还不可避免地遇到了从南方北上而来的部分苗瑶族群,以及从北方南下而来的部分阿尔泰语系的族群,他们征战并相互融合,无论是族群还是语言。

语言学者李葆嘉是这样描述这个复杂的过程的:“原始的华夏汉语就是一种伴随着多种文化撞击整合为强大中原文明的历史互动过程中,所产生的多元性,层叠性混合语言。”

而这就是为什么语言学家们在汉语中,既能与藏缅,又能与苗瑶、侗台,甚至与南岛、阿尔泰都找到亲缘关系的原因。